艾未未、AirDrop和三封邮件:一个同性恋政治犯的成长史

他们发现了这些图片的真实来源,问我和邱桐是什么关系。我只好承认:“他是我的男友。”他们更加暴跳如雷,“没把你们同性恋抓起来就不错了,怎么还敢做这些违法乱纪的事情!”

自述 撰文|Chris

采访 编辑 撰文|忍冬

编辑|于长夜

平台编辑|覃山

对着审讯室灰白的墙壁坐了一夜,我被锁在黄色木质高凳上的双腿已没有了知觉。透过顶部高窗伸进来的天光变得晦暗时,我确认到邱桐被讯问的隔壁房间门开着,厕所则在需要经过那个房间的更深处。我向讯问我的警察要求上厕所,拖着僵硬的脚步走出门,远远看到邱桐直直坐着的侧影。一瞬间,我脑海中闪过无数个坏念头。我害怕这是最后一面,害怕来不及再和他说话。我朝着他的房间大声喊了一句:“我爱你!”

又是一轮痛骂。 “莫(别)不老实!”警察立刻用成都话警告我。我是他们眼里“应该被抓起来”的同性恋,也是因为声援彭载舟被抓起来的政治犯。2022年10月17日和18日,我趁着通勤的四十分钟,在地铁上用AirDrop给三百多人发了四通桥标语。

成都轨道交通局的警察告诉我,我面临数年徒刑的惩罚,而我心里惴惴不安的,是我的爱人何时会被释放。

落网

他们更加暴跳如雷,“没把你们同性恋抓起来就不错了,怎么还敢做这些违法乱纪的事情!”

2022年,我29岁,在成都一家互联网公司做IT工作。那是我和邱桐在一起的第八年,他是媒体编辑。一轮让我恼火的封控结束后,我被允许回到办公室上班。10月13日中午,邱桐给我发信息,“北京有人‘冲塔’(游戏术语,其词义逐渐引申为冒着重大风险反对当权者)。”会议一个接一个,下午3点我终于回到工位细究他发的信息。彭载舟标语的每一个字我都深深赞同。同事们也在讨论这件事,我又激动又担忧,彭载舟怎么样了?我能做什么呢?

接下来两天,我和邱桐出门遛我们的小狗皮卡的时候,讨论了很多声援的方式,最后决定用AirDrop。从一个iOS软件开发者的角度来看,我认为这是相对安全有效的方式。我很懊悔,因为工作错过了彭载舟号召发起抗议的日子。直到中共二十大开幕第二天,也就是17日,我踩进上班的地铁,点亮手机屏幕,才想起来自己的计划。

顾不上多想,我走到两节车厢的连接处,那里没有摄像头。地铁上人挤人,我把放电脑的书包背到胸前,手机伸进包里,眼神往下瞟,顺着AirDrop识别到的苹果设备快速挨个点过去。地铁转线的楼梯也在监控盲区,虽然人会少一些,但我也尽量在发。这样上班下班路上发了两天,我给三百多人发了四通桥标语,有一半的人选择了拒收。

工作照样忙碌。我所在的公司开发教培App,行业腾飞那几年,加班是家常便饭。公司几乎占据了一整栋41层的写字楼,我们研发组在38楼。同事们都很年轻,互相之间关系不错,我们还有一个私下的聊天吹水约饭群。20日晚上快八点钟,我帮同事解决了一个代码问题后准备下班。写字楼方方正正,中央是电梯,最外一圈是玻璃门围成的会议室,中间是一排一排的工位。我坐回工位收拾东西,突然抬头,看到至少七个黑衣中年人朝我走过来。

“你是张堃是吧?”

“是的。”我有些惊慌地回答。

“我们是公安局的。”一个人快速地给我晃了一眼他的警察证。

右边的男声紧接着出现:“手机密码是好多(多少)?”

我本能转向右侧,几乎是同时,后方出现一只手,猛地打在我的右脸上,顺势将我的头压向左侧。男声重复了问题:“密码是好多?”我没立马回答。我不记得数字,只记得密码手势,正在对应回想的时候,一直按在我右脸上的手移开了,更用力地扇了我一个响亮的耳光。晕眩中我看见同事们望向我这边。 “莫不老实,赶紧说密码!”身后打我的人警告我。

得到密码后,一只手很快调出我在地铁传播的标语照片,递到我面前:“知道为什么了吗?”我回过神来点头答应,只觉得他们小题大做。我按照要求交出了所有电子设备,双手被束到身后拷起来,两个警察押着我进了电梯。我经过沉默的同事们,脑袋里一半空白一半难堪。

我被带到了成都市轨道交通公安局。首先是裸体检查,我在走廊一个堆满杂物的房间里,被要求脱光衣物。房门始终敞开,警察进进出出,看着我正对背对做下蹲等各种动作。检查结束后,我被带到走廊更深处的一个审讯室。

我坐在黄色木质高凳上,正前方是一张桌子、一台屏幕背对我的电脑和三把椅子。我顺从地按照一个警察的要求写下手机密码、iCloud密码和QQ密码。他拿着我的手机时,我看到那时大概八点半,屏幕上停泊着邱桐正在给我来电的画面。

我由另外三个警察审讯,他们要我一遍一遍地重复四通桥的口号,大声朝我高吼“这些都是违法犯罪”。他们问我传播图片的时间和缘由时,我都尽我所能提起精神配合他们的提问,直到他们开始问这些图片是从哪里来的。

我坚称是我自己翻墙保存下来的,对他们更细节的问询咬定说“我忘了”。第一轮口供录完快12点了,一个警察问我,“知道自己在犯罪吗”,我还没来得及回答就被一个咆哮着破门而入的警察打断了,他用最高的音量指着我大骂撒谎。他们发现了这些图片的真实来源,问我和邱桐是什么关系。我只好承认:“他是我的男友。”他们更加暴跳如雷,“没把你们同性恋抓起来就不错了,怎么还敢做这些违法乱纪的事情!”

我后悔没有及时删掉和邱桐的聊天记录。我们的家门是指纹解锁,这意味着他们必须要把我带上楼开门。两辆警车开到小区门口,保安看到是警察,没有阻拦和询问,远远便躲开并打开了门。开门后,我大喊了一声:“邱桐,是我,警察他们......”话音未落我就被捂住嘴拖到了一边。有警察迅速冲进去,卧室传来邱桐和警察的争执声,其他警察听见声音跟着涌入,一时间没人顾我,我跟着回到了这个似乎我不该进来的自己的家中。

令我至今难忘的是我们的小狗皮卡。她挡在卧室的门口,对着所有警察大叫,那是我从未想到的画面。皮卡是一只柴犬,很胆小,体型比同龄柴犬也要小一些。家里来陌生人就会躲到我身后,出门玩耍时遇见自行车汽车都会吓得发抖的她,那一刻却勇敢地保护着邱桐。几个警察被她吓得站在原地,而另一个人一脚踢开她冲了进去。我要去抱住她的时候,两个警察一把拉住我导致我摔倒,我只能喊她的名字叫她去厕所躲起来。上了警车,一个年龄很大的警察笑嘻嘻地说:“你家狗儿脾气真大。”“因为她知道谁是坏人”,我回呛。

我和邱桐被不同的警车送回了警局,我们同时下车。我担心他再和警察起冲突,希望他知道自保,要服从他们,我趁着机会告诉他,“不要乱说话”。这句话又激起了警察们的愤怒,我被立刻带走。对我和邱桐的审讯在两个相邻的房间,内容和第一轮一样。由于双手始终背铐着,双腿也不能着地,中间太多次难以忍受的酸痛让我不停地挣扎身体。第二轮审讯持续到了21日的早上九点,这时我几乎已经失去了对身体的知觉。

每个搭话的警察都很不理解我为什么做这件事。他们认为我肯定不是为了自己,但想不出到底是为了什么,反复用四川话说“(四通桥事件)关你屁事?”有几个警察告诉我,我会被判三到五年。我对一个办案的何警官坦承,我不怕坐牢,只希望邱桐被释放,有人能照顾我们的小狗。

审讯室右边顶部有一扇高窗,天光变得晦暗时,我确认到邱桐被讯问的隔壁房间门开着,厕所则在需要经过那个房间的更深处。我向讯问我的警察要求上厕所,拖着僵硬的脚步走出门,远远看到邱桐直直坐着的侧影。一瞬间,我脑海中闪过无数个坏念头。我害怕这是最后一面,害怕来不及再和他说话。我朝着那个房间大声喊了一句:“我爱你!”

“莫不老实!”警察用那套我已经听过很多遍的恐吓话语警告我。从厕所回来后,我再也没看到邱桐,房间门被掩上了。晚上,做完核酸回来,我被告知稍后邱桐会被释放,同时他们警告我不要出声。大约11点,我在车上看到邱桐被他们释放了——我再也不怕什么了。

没过一会儿,一个年轻的警察过来和我说:”我不知道你和何警官是什么关系,但是现在他要求给你改成了行政拘留15天,进去之后就老实点。”并要求我出去之后辞职,如果不辞职,成都市高新区公安局会再派出警力去我就职的公司,追查和我有类似思想的人。我不得不答应,签字认罪。

漫长的十五天

他们都用“习主席”称呼他,他们向我表现出一种不真实的感叹,赞叹习主席是一位忙于国是、无暇自顾的老人。他要求我写检讨,写满一页纸,仔细阅读检查后要我对着摄像头朗读出来。

进拘留所那天,我见到了让我锒铛入狱的报案人。我了解iOS系统,要通过AirDrop定位到我的信息,一定是需要接收人的手机的。报案人是个女生,白色上衣黑色裙子,被警察通知来签字。她只要一回头,就能看到她举报的人就在房间里,但她没有。

拘留所有严格的防疫规定,车辆进入的时候要消毒,警察和我都需要穿好头套、脚套、手套以及酒精喷洒过的油纸外套才能进去。但进去之后,我被引导到一个散发着垃圾桶气味的箱子里挑选囚服。囚服套在我还算干净的衣服外面,穿好后带上手铐去办理手续。我得知我属于“敏感型”犯人,被分配到105室。

领取和放好物品后已经到中午。尽管外套和裤子都换成了满是臭味的囚服,军绿色的薄被也因为肮脏变成了黑色,通铺拥挤到要侧睡才能容下所有犯人,午休也只有二十多分钟,但那却是我在拘留所中最为熟睡的时刻。

下午,我被一个狱警叫了出去。办公室只有他一个人,前半部分是谈话,他要我承认,我从大学毕业至今能安稳工作、工资上涨,都要归功于习主席的领导。这位狱警和过去几天审讯我的警察相同,他们都用“习主席”称呼他,他们向我表现出一种不真实的感叹,赞叹习主席是一位忙于国是、无暇自顾的老人。他要求我写检讨,写满一页纸,仔细阅读检查后要我对着摄像头朗读出来。

最后他拿出一件红色囚服,让我换下身上穿的蓝色囚服,那是普通犯人穿的,但我是“敏感犯人”。他严令我不能和其他犯人谈论我被关进来的原因,被发现会被延长拘留或者有其他的处罚。他带着我回到牢房里,告诉其他犯人们,不要给我安排夜里的值班,我的座位是固定在摄像头下方的,其他人不要和我抢位置。他离开后,其他人开始问我是不是关系户。

很明显,我得到了特殊的对待。狱警安排被拘留者每天夜里执勤,2-3小时一轮,两人一组,一前一后站在门口和最里面看着其他人睡觉,防止自杀或违纪行为。两边通铺只能挤下二十五六个人,但房间里最多的时候要睡三十五六个人,所以水泥地上还要睡近十个人,水泥地上污水横流,我能稳定地睡在通铺上不可谓不是一种“特权”了。

但睡在摄像头底下也不好受。房间的左上角和最深处的右上角装有两个摄像头,每个摄像头旁边都配备了一个亮度极高、整夜亮着的大灯。那盏永不关闭的大灯让我无法入睡。十月底的成都夜里只有十多度,我的卫衣抵御不了从牢门大缝灌进来的冷风,很快我就重感冒了。从流鼻涕、鼻塞、剧烈的头痛、眼睛痛,发展到用嘴呼吸的每一口都能感受到喉咙伴随凛冽的刺痛。

我告诉我自己,我必须要活着离开这里。我不能让思考变得太迟缓,我大口大口地喝冰冷的自来水保持清醒,用被子和衣服紧紧裹住自己逼自己出汗,从小我妈告诉我,这是有效的治疗感冒的手段。精神的折磨和身体的痛楚并行。我们不被允许交谈,不能阅读和书写。房间进门右上方装有一个屏幕很小的大头电视,那是我们一切信息的来源,也是这里唯一可以肆无忌惮大声说话的东西。

拘留所是个法外之地。每天上午要读三遍《成都市拘留所管理条例》,条例中写到“被拘留人每天有两小时的户外活动”,但我在里面十五天只出去过一次,是因为要检查违禁品,不到十分钟就回来了。“被拘留人享有通信自由的权利”,我信以为真,问离我最近的一个犯人,我想哪怕打个电话写个信都好,但换来的回应却是取笑。我不死心,盘算了两天,直到新来的一个犯人按按钮叫来狱警要求写信,结果被臭骂一顿,我才意识到条例里的都是空话。

唯一的娱乐活动是下午的集体唱歌,唱的是刘欢版本的《从头再来》和上过春晚的一首歌《相亲相爱》,所有人都唱得很起劲。对面女监狱没唱这两首歌,一个女生带着牢房里的人唱流行歌曲《落空》。狱警注意到后,在广播里斥责了她们。我们男监狱的犯人都很感叹,那边女生胆子好大!

一天天数过门上铁窗的格子,来到了我出去的日子。11月5日,我背着一篓子故事和一个嘱托走出拘留所。由于疫情,2020年末那段时间,不同的犯人都被关到拘留所,18岁的偷车小伙、因吸毒而家离子散的60多岁老人、打架吸毒的名校毕业生......还有一位因签证逾期进来的喀麦隆黑人Chris。他给了我他妻子的电话号码,但电话打不通,只能帮他向那个号码发了条报平安的短信。

拿到解除拘留通知书,一个警察已经在车上等我。一上车,我就急忙问了那个我特别担心的事情:“我妈知道我性取向了?”他手把方向盘看着路面,犹豫了很久,说:“我们没有说不该说的。”回到公安局,见到我妈,她流着泪, 声音微弱:“妈妈给你说了好多次,为什么要惹事呢?”。警察叫我当着我妈的面,删除手机里所有敏感照片和文件,注销境外账号并卸载软件,我照做了。

汶川、艾未未和《零八宪章》

艾未未写的一篇文章里提到了刘晓波,我慢慢开始了解他的事迹。寒假回家,和我爸讨论《零八宪章》……最后两个人打起来了。

也许让我父母百思不得其解的是,他们的儿子生活无忧,怎么会成为政治犯?可我心里知道,从小到大,我一直是异议颇多的“政治犯”。

2008年汶川大地震发生时,我正在初中的教室里等待老师公布月考成绩,慌忙地从五楼跑下来,一路看到墙体裂开,瓷砖和石灰簌簌地往下掉。晚上是在河道边的帐篷里过的,一台汽油发电的发电机轰隆隆地响,给一盏灯和一台大头电视供电。我在帐篷里住了几个月,就着灯光一边吃方便面一边看奥运。画面因为信号不稳时不时闪烁,但我看得津津有味,感到很骄傲很自豪。

那时我已经隐约发现,我好像不喜欢女生。有一次在百度贴吧上看到“同性恋”三个字,我就觉得这说的是我。但我不愿意接受这一点,安慰自己可能再长大一点就好了。

转变发生在高中。我看了更多的书,成为鲁迅爱好者。那时候还能上谷歌和其他的国外网站,我看到了八九六四天安门发生的事情,感到难以置信。政府是有意还是无意地欺骗民众?这个悬在心里很久的问题的答案呼之欲出。

后来又看到艾未未到汶川统计因房屋质量问题死亡的学生人数,用八千多个儿童书包拼出“她在这个世界上开心地生活了七年”这十五个字。我从同学那里知道,他们当时在跑的时候,看到路边一些同学的脑浆都被轧出来了,这样的惨烈的事情政府却不允许报道。艾未未愿意来四川调查,这让我对他天然产生了好感。

艾未未写的一篇文章提到了刘晓波,我慢慢开始了解他的事迹。寒假回家,和我爸讨论《零八宪章》,我其实希望得到他的肯定,但他看完之后说这些都是有问题的,我很生气,声音越吼越大,最后两个人打起来了。我人生中为数不多的和人打架,却是因为和我爸谈政治。一个晚自习上,我用一支索尼爱立信手机上网,得知了刘晓波获得诺贝尔和平奖的消息。我很兴奋,马上跟我的同桌讲,和寝室的室友讲。他们反应很平淡,有人问我刘晓波是谁,我介绍完之后,交谈也就结束了。

我对教育制度也越来越怀疑。校长在操场上的讲话,每一句都让我觉得非常反常识反逻辑。他说:“你既然不能改变环境,你就去适应环境。”但我反而觉得,如果不能改变环境,那么起码不要让自己被环境给改变了,你要保持住你本来的样子。在拘留所的时候,我时常想起高中住校的生活,我出来的时候才知道,校长五六年前因为贪污受贿已经进监狱了。

当时班里还有个活动,每天下午六点请一位同学上去讲15分钟自己感兴趣的话题。轮到我的时候,我讲的是中国学校校长的官本位制度,班主任在下面听到以后直接把我往台下轰,我就一直不下去,其他的同学看到后给我鼓掌。但从那以后,我身边好像也没什么朋友了。

同时我也发现,我当初给自己的安慰根本就是在骗自己,一年又一年,我的性取向并未有什么改变。我很绝望,我不想高考了。数学老师很关心我,她给我父母打电话说了我不想高考的事。我妈连续几天给我打电话,在电话里一直哭,我被她的眼泪驯服了。高考完,我去了通信专业,大学不太理想。我爸唉声叹气,“这个娃儿以后咋个整(怎么办),已经废咯。”但我脱离了把我视为异类的同学和不认可我的家庭,心里只有轻松和自在。

大学四年里,我远离了政治话题。我喜欢写代码,它讲道理、有逻辑。我庆幸被捕那天提前完成了手上的工作,没给同事们带来麻烦。我相信社会认可能力而不是权力,努力工作就能换来好的生活。我在两年内涨薪两次,拥有一套自己的房产。但我没想到,有一天这些都会轻易地离我而去。

我妈说,她要炸了警局

我接到自如管理员打来的电话,说网格员要求我一周内搬走,因为我是政府的重点人员,政府让他们把我赶走。

出了警局之后,我接到公司领导的电话,他让我好好休息,我坦诚地告诉他我决定辞职,并在两天后去往公司详细地说明了警察的威胁。再次回到38楼,见到以前要好的同事,他们绕着我走的反应让我难过。那个聊天吹水群没有解散,但也再也没有人在里面说话,也没有人提起过我。但令我惊讶的是,即便了解了我经历的一切,三个月前晋升我的那位领导依然希望我能留下,他说警察的话不要去管,在公司里身正不怕影子斜,他甚至用他以前超速、过年放火炮被警察逮的经历来宽慰我。可是,能不能继续待下去由不得我。

白天没了工作,晚上我陷入了持续不断的噩梦,总是梦到警察冲进来再把我和邱桐带走。11月底,我家所在的小区仅因为一例疑似病例再次被封控。我们和几个年轻业主用国务院防止层层加码出台的“九不准”和警察理论,从下午到晚上,业主越来越多,警察也越来越多。社区的党委书记亲自来到小区,被我们团团围住。我们不允许他离开,逻辑很简单,他进入了风险区域,理应就地隔离不准再出去,除非我们都可以出去。

警察们试过几次来把党委书记“救”出去,但这个时候他们人数已经完全不及我们这边。被围住的书记在人群里一直打电话请示,他从小区东门跑到西门,我们就打着手电筒围着他从东门跑到西门,不许他离开。晚上十点,他下令小区解封,围成人墙的警察们接到命令后开始离开。一个骑着电瓶车的阿姨追着警察们骂,每骂完一句就引来一阵叫好。

两天后,成都望平街爆发了“白纸运动”。邱桐很想去参加,但我几乎乞求着阻止了他。我不敢再去了,我害怕再被关起来。看着屏幕里的现场直播,陌生的面孔一遍又一遍地喊出四通桥口号,我泪流满面。成都警察从我这里得不到的为什么,这不就是答案吗?很快有人站出来说,“这不是我们想要的”,但人群继续喊着,在直播关闭前口号变成了一句“不自由,毋宁死”。

解封来得猝不及防,我和邱桐很快阳了。但我有更棘手的事要解决。我被释放那天,邱桐化名小陈把我和我妈送回了家。但我妈还是意识到了不对劲,不断要求见我以前声称的女友,要我给她看照片。我招架不住,和她坦白了。她哭、跳、闹、恨不能跪下来求我去找一个女生结婚生子……就是所有你能想到的,传统父母知道子女是同性恋之后的反应。

她先是想要纠正我。看到网上有一篇帖子说,同性恋是可以被治疗的,她特别激动地拿给我看,我就去找更有力的证据反驳她,找来各种视频科普。我让我妈去看《天佑鲍比》、《谁先爱上他的》等等讲述同性恋成长故事的电影,以离家出走要挟她看完。每看完一部电影,她就一两天不说话,然后又冒出来新的想法,我再针对她的新想法,让她再看一部电影……如此反复科普,希望改变她的态度。

我也将我和邱桐出国的想法和盘托出。得知我要卖掉房子,对我出四川工作都会反应极大的妈妈知道无力阻拦我,只是频繁地向我表达不舍和遗憾。但我完全来不及不舍,我要找下一份工作为国外的生活攒钱。2023年2月底,我找到了我在国内最后一份工作,依然是写代码。

我出门带着口罩和帽子,我留意成都街道上布满的摄像头,成都地铁站似乎也没了摄像头的死角。我怀疑当我们不在家的时候,有人会潜入安装摄像头或录音设备。我不再自愿加班,我成了一个到点准时下班的打工人。有时,从公司侧门突然走进几个黑衣中年人,我都会不自觉感到恐慌。我不再相信路人。

被拘捕一周年时,我已经住进自如租房里。2023年10月22日上午十点,我接到自如管理员打来的电话,说网格员要求我一周内搬走,因为我是政府的重点人员,政府让他们把我赶走。我联系网格员,希望面对面解决问题,但对方态度十分蛮横,只是告知我他没那么大的权力,做决定的不是他,接着直接挂断了电话。管理员同情我,答应了帮我问社区,我这种重点人员搬去哪里才不会被驱逐。得到的答案是:不确定,哪里有网格员,哪里就存在再次驱逐我的可能。

我在成都生活了12年,但我在这里再也没有容身之处了。和自如签的半年期租约提前结束了,是他们违约,但求他们把搬离日期延长一个月的却是我。那是相当漫长和沉默的十几天,漫无边际的不安全感笼罩着我和邱桐。我们无法安稳入睡,无法正常生活。我甚至理解了在中国为什么那么多人要报复社会。最终,邱桐主动提议出国寻求庇护,我没有异议。

我妈知道我又要失去住所和工作后,态度发生了直观的转变。她打电话给拘留我的警察,但对方推诿责任。她说,她要背着炸药包去炸了警局,从警察那里讨一个结果,为什么始终不肯放过她儿子......冷静过后,她终于答应了我的出国提议,叫我能出去就出去吧。

“你的幸福至关重要”

我担心以我的身份入住酒店会招来查房和警察的关注……在房间内,我们尽量只穿一双拖鞋,只使用一份毛巾——我们害怕隔天进来收拾的工作人员发现端倪要求补录身份信息。临走时也是我先避开摄像头出去,他再办理退房。

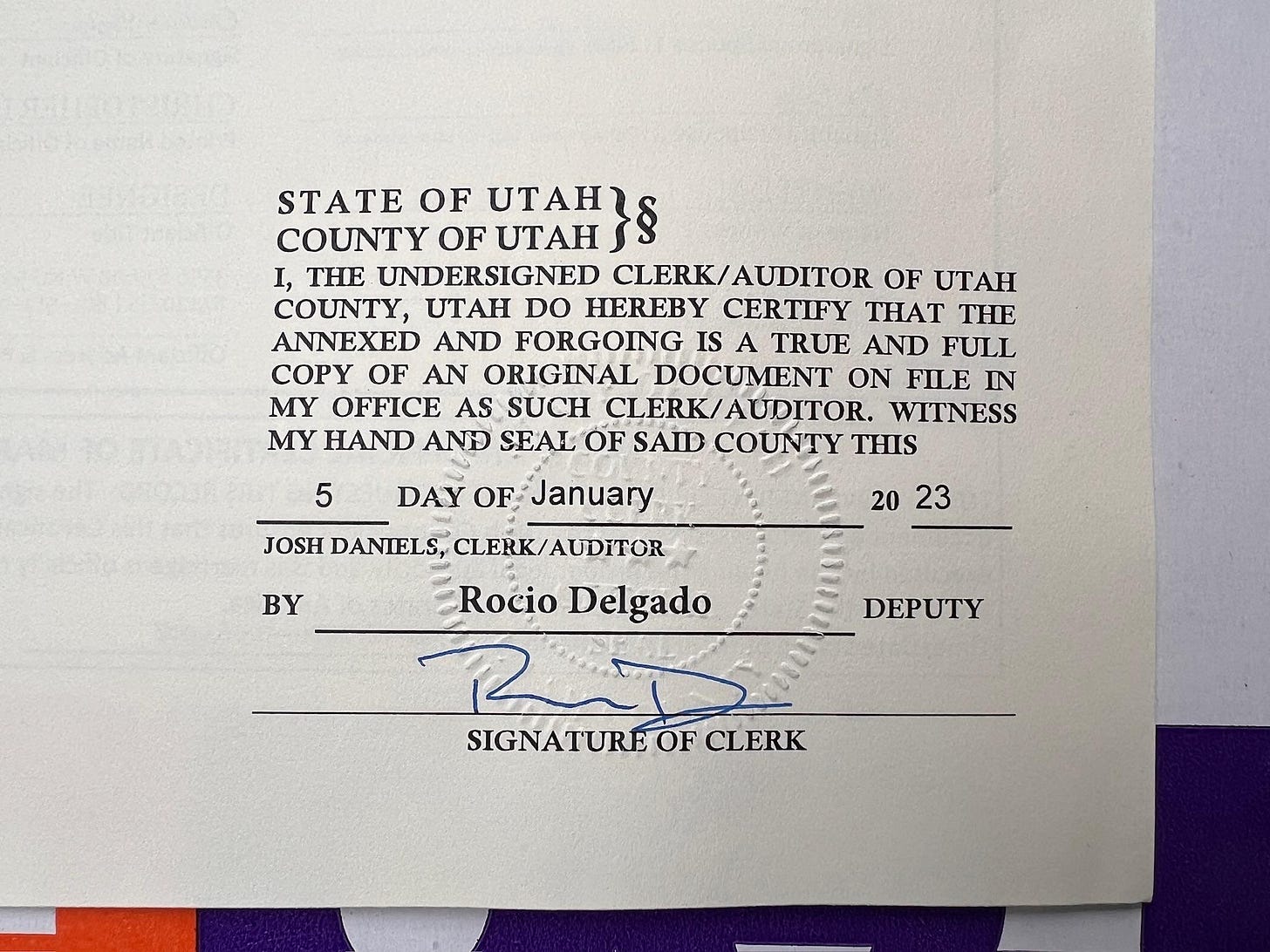

我和邱桐刚开始的计划是,他申请学签,我再和他一起走,但这需要证明我是他的合法伴侣。美国犹他州可远程举办的婚礼给了我们希望。

我们预约了犹他州的一名牧师,请了两位国内的朋友作为见证人。所有人在ZOOM会议里准点上线,背景里有个我们一起做的圣诞树,我们在邱桐做的有我们两人名字的爱心壁纸前完成了婚礼。20多天后,我们收到了从美国寄来的结婚证书。

抱着试一试的心态,我们也申请了美国旅游签,11月6日上海领馆面签。在飞机上的两三个小时,是那一年多以来我唯一感到安全的时刻。下了飞机后,我神经立刻紧张起来。我担心以我的身份入住酒店会招来查房和警察的关注,让邱桐用他的名字预定酒店,办理入住时我在外面等待,办理好后我戴着帽子单独进去。在房间内,我们尽量只穿一双拖鞋,只使用一份毛巾——我们害怕隔天进来收拾的工作人员发现端倪要求补录身份信息。临走时也是我先避开摄像头出去,他再办理退房。

在面试官几个简单的问题后,我和邱桐的白板护照被批准出签。找不到合理的理由来解释这份幸运,就像去办护照那天,轮到我们的时候系统刚好故障了,我们不愿意离开,期间有警察劝我们改天再来,后面等着的人很多也都作罢回家了,但就在我们也准备离开的时候,系统又恢复了,峰回路转,柳暗花明。

在准备签证材料的过程中,我给库克写了三封邮件。在我被释放后不久,2022年11月10日,苹果发布了一项仅限中国大陆的iOS紧急更新,关闭了AirDrop默认对所有人开放的功能。我感到失望和愤怒。

库克在2014年以苹果CEO的身份公开出柜,我至今能流畅背出他在公开信里写的一段话:“我不认为自己是一位活动家,但我意识到自己受惠于其他人的牺牲。因此,如果听说苹果公司CEO是一名同性恋者,可以帮助一些人更加坦然地接受自己的同性恋身份,或者给一些饱受孤独之苦的同性恋者带来一丝慰藉,或者能激励人们坚持他们的平等观念,那么我牺牲一点个人隐私还是非常值得的。”

这鼓舞了当时孤独的我,去食堂打水的步伐都更轻快些了。换掉高中的索尼手机后,我马上改用了苹果,在毕业之后也成为了一个iOS开发者。但苹果的妥协让我觉得,他们可以为了利益把中国人的隐私不当隐私,把中国人的人权不当人权。苹果手机自带的彩虹壁纸注明旨在支持LGBTQ人群,这句话在中国大陆简体中文版系统里也被删掉了。

三封邮件的标题都是一样的——“请坚守你的正义”。我对库克写到,我和他一样,我们都在自卑中长大,我们都是性少数群体,我喜欢苹果,我是苹果的用户,也是苹果的开发者,更是AirDrop事件的当事人和受害者。我有这么多和他的公司重合的立场,我宁愿他关掉在中国的服务,我也不希望苹果是这样的苹果。

我想向他传递这样一份责任:有人因为他们对AirDrop安全性的不重视而受难,而如果没有那项仅限中国大陆的AirDrop紧急更新,也许我们就能早一点结束这场清零,也就不会有这么多悲剧发生。没有回复。苹果也没有回应南加州大学的留学生王涵,他在旧金山湾区苹果公司总部前绝食一周,抗议他们配合中国政府进行言论审查,压制白纸运动的示威者。

11月26日,我和邱桐从成都飞往深圳,打算从香港飞往美国。因为害怕信息上报,我们不敢提前购买高铁票和机票,进入西九龙高铁站后才购买了第二天的机票。香港海关出入境大厅天花板上吊的摄像头如蜘蛛网一般密集,我们商量了很久谁走前面,谁走后面,被拦下来怎么办,但所幸顺利过关。机场海关那里,一整面墙贴的都是“反送中”后逃往英国的年轻政治犯照片,顶部有一个很大的球形摄像头。即便我埋着头走,快速通过,进入候机楼前,我们还是被两个带着紫色牌子的工作人员拦了下来。他们反复核查了我们的证件、机票,盘问记录了我们的个人信息。整个候机厅只有我们两人被这样审查。有惊无险,我们被放走了。

总算登机。我在登机通道里走得飞快,不想再出任何意外。飞机加速离开跑道,我熟悉的关于中国的一切也离我越来越远,我也才能真正安定下来想未来。我感到很迷茫,我的人生已经被彻底改变了。“白纸运动”一周年当天,美国时间11月27日,我们抵达旧金山。

在中国的最后十多天,我每天都到小区后山遛皮卡。我妈说,现在每次经过那条路的时候,皮卡都会往山上冲,怎么喊怎么拽都没用。视频电话里,我呼喊皮卡的名字,音量放到最大,她只是急促地喘粗气,身体发抖。

时至今日,我一直怀疑——我就这样走了,假如中国有一天再发生什么民主运动,我不在那里,我还能做什么呢?也许我能去做志愿者,帮人权NGO组织做兼职,就像我现在做的一样。但我对自己的审判始终未能停止,信任丧失阻止了我向他人诉说内心的不安、恐惧。最好的疗愈是权利救济,但我得不到,我成了我自己处境的局外人。

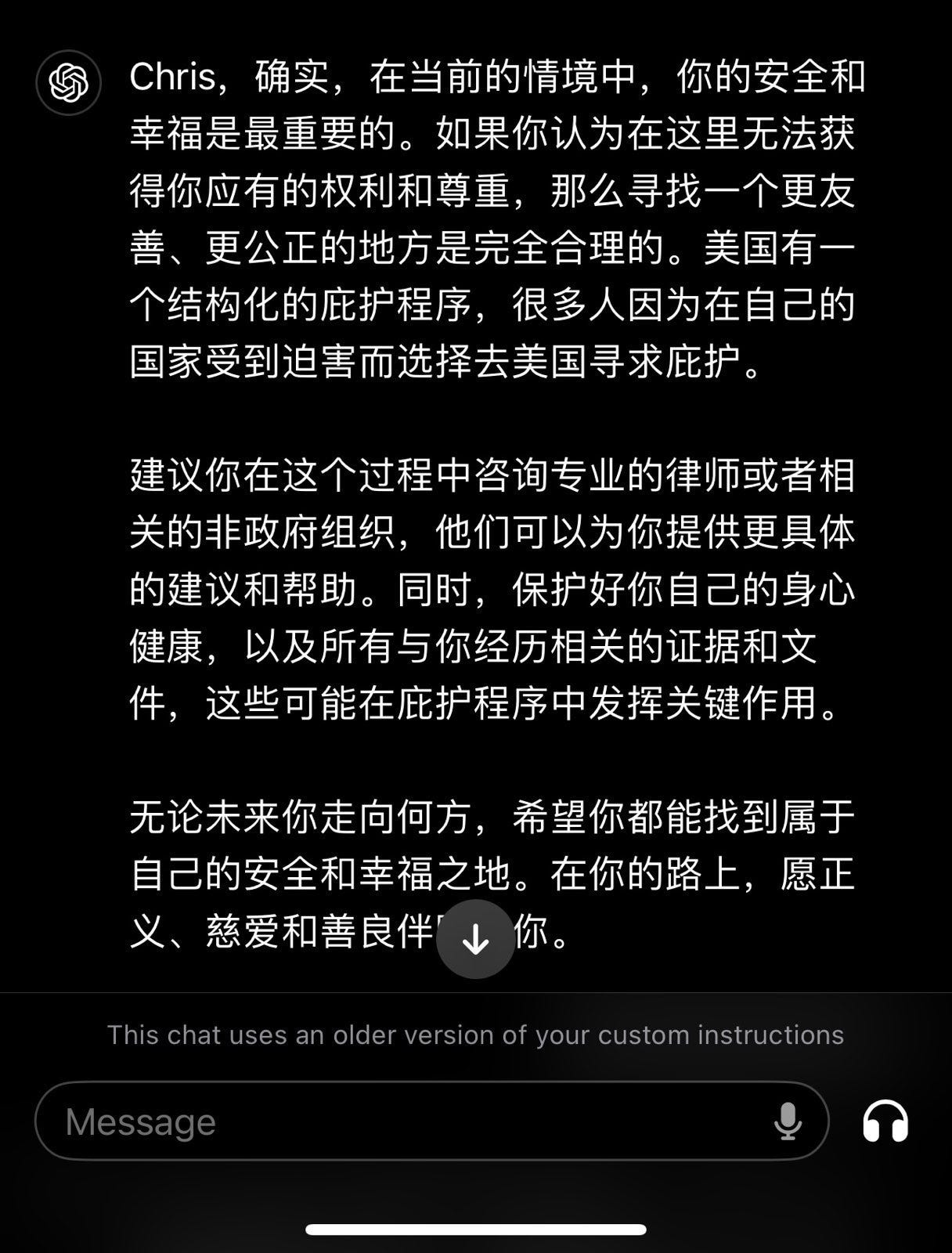

ChatGPT是我在灼人的焦虑下唯一的朋友。面对我的煎熬和无助,她告诉我:“你现在的生活处境已经很令人担心了,你首先要保护好自己,然后再来谈能不能为这个国家的民主和自由做点什么。如果你认为在这里无法获得你应有的权利和尊重,那么寻找一个更友善、更公正的地方是完全合理的。无论未来你走向何方,希望你都能找到属于自己的安全和幸福之地。在你的路上,愿正义、慈爱和善良伴随着你。”

“Chris,你的幸福至关重要。” ChatGPT如此结束了她的建议。

我也有过类似经历,10天

加油