尘肺病、格律诗和“夜航船”:朋友们心目中的“煽颠罪犯”王建兵

“我不愿意说他是勇敢的、无畏的、伟大的,这些单一的词语简化了他。他用他的沉默消解着那些‘求而不得’,也用他的行动坚守着那些‘理应如此’。”

作者 林亚明

编辑 于长夜

平台编辑 覃山

2024年6月14日上午,黄雪琴、王建兵案一审宣判。

黄雪琴被判处有期徒刑五年,剥夺政治权利四年,并处没收个人财产人民币十万元。王建兵被判处有期徒刑三年六个月,剥夺政治权利三年,并处没收个人财产人民币五万元。两人的罪名都是“煽动颠覆国家政权罪”。黄雪琴当场表示会继续上诉,王建兵的上诉情况有待跟律师商量。

“雪饼案”宣判,正是两人被羁押即将满一千天之际。

“WOMEN我们”曾在去年开庭时报道过黄雪琴(《谁是黄雪琴?》),作为知名的调查记者和女权活动家,黄雪琴的许多经历广为流传。相比黄雪琴,王建兵不是一个那么好的“报道对象”,在网络上,关于王建兵的资料甚少,朋友们知道他的工作,但对于具体的细节知之甚少:王建兵2005年大学毕业之后开始投身公益事业,起初在西部阳光基金会做农村教育项目,2014年,他搬到广州,去到恭明社会组织发展中心作为青少年成长项目和残障社群赋能项目主管及统筹,支持和发起相关社区项目工作。2018年起,他开始关注职业病工人权益倡导和服务性工作,提供必要的法律支持。

正如他的一位朋友评价道:“在公益圈,你要么是很有名的人,要么是默默无闻的人,而王建兵属于后者。”

来自西北村落的“老实娃娃”

“我始终觉得我们的孩子是老实人,不是胡作非为的,他从小的时候就是老实人。没有说跟朋友搞什么欺骗呀、谎言呀,这些都不搞……最大的可能就是,‘自由言论’这些东西……国家政策也跟以前不一样了。 ”

王建兵长大的地方是甘肃天水,这个地名最近一次在互联网上掀起风浪,是由于“天水麻辣烫”的爆火。今年三月,当王建兵的朋友小木去到他老家时,看到的就是这样一副景象:城市里尽显贫瘠,但每个人都在努力接住“天水麻辣烫”带来的流量。

王建兵的老家在距离天水市半个小时的村子里,村子里只有一条主干道,房子在路的两边,如果天气好,路的两边会坐满聊天晒太阳的人。他从这里考入西北师范大学,去到北京工作,后来又去广州。

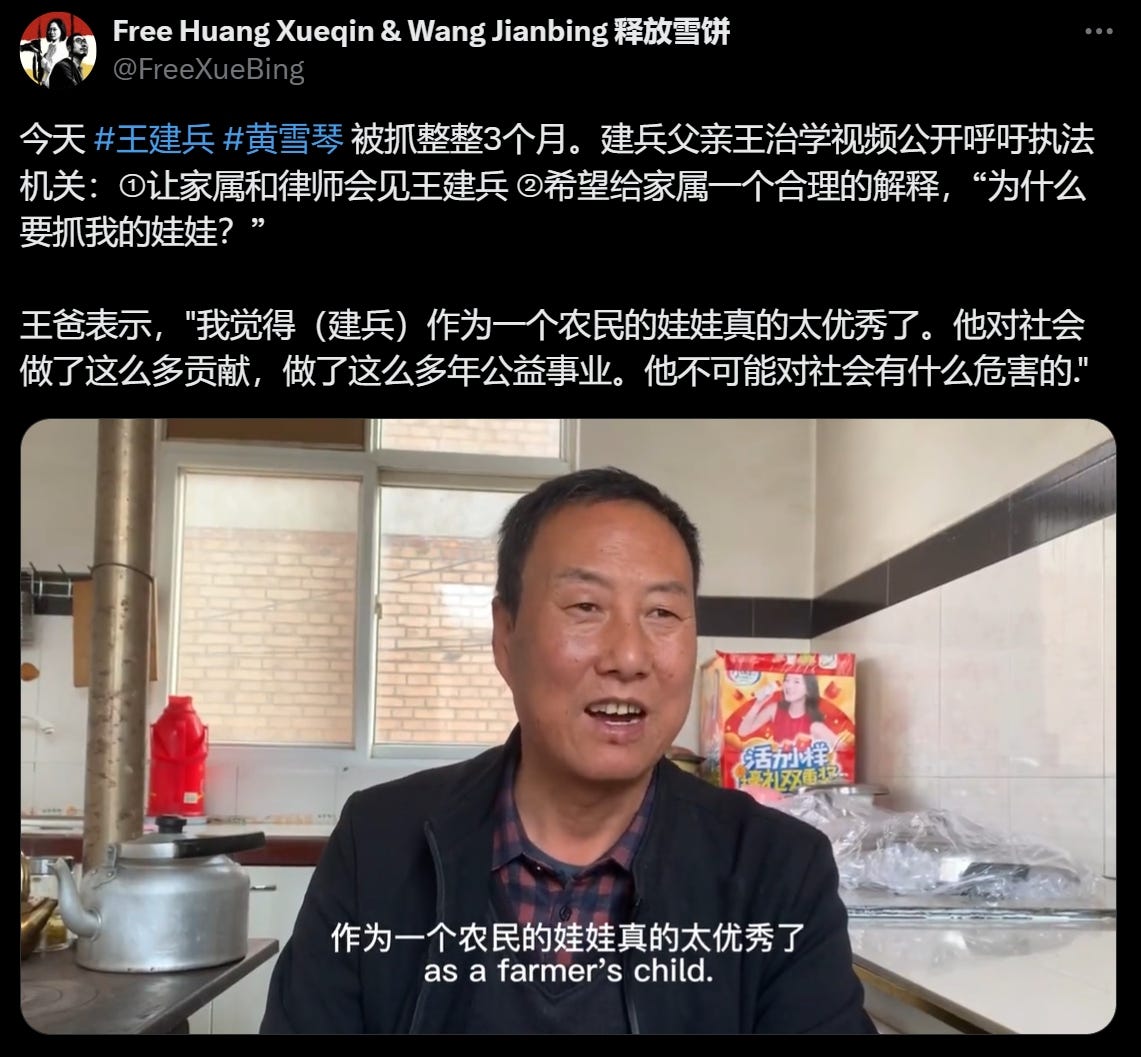

去年9月,“雪饼案”一审在广州中级人民法院开庭审理,王建兵的父亲王治学从甘肃赶到广州,坐了11个小时的高铁。王治学只背了一个包,临走的时候买了一盒当地的月饼当干粮,红绿丝五仁馅儿的,一直摆在酒店的桌子上。他坐在旁听席上,和儿子的背影隔了一米远的距离。王建兵走出法庭的时候,看了爸爸一眼。

在庭审现场,王治学看见王建兵戴着手铐,穿着灰色的短袖和长裤,再往下就看不见了。当时,他最牵挂的事情,是想托律师送进去一些衣物,“感觉他身体不是很好,比以前瘦了十几斤”,末了又自言自语,“我估计是送不进去,等到了监狱再送吧。”

去年开庭从早上九点多持续到下午四点,王治学在旁听席上听完了审理和辩护,才第一次了解到儿子在外面都做了什么事情,“关于写过的文章、发表的观点,那是事实,他认了,那也是希望社会变得更好、更和谐。煽动颠覆国家、反党、反国家,根本就没有做这些事情,他说本心上没有这个想法的”。

黄雪琴、王建兵案的起诉书在去年庭审之后被公开,里面关于王建兵的犯罪证据并不多,“被告人王建兵大学毕业后,先后加入具有颠覆我国国家政权目的的‘中国地茉莉花革命志愿军团’、‘六四大屠杀纪念馆’等境外网络群组,并多次在境外社交媒体和网络平台上发布或转发攻击我国政治制度与政府的不实言论和文章,2020年5月至10月,被告人王建兵在英国学习期间接受‘非暴力运动’网络培训课程”。

这些罪证引发了“雪饼案”(王建兵被朋友们昵称为“煎饼”)关注小组“FreeXueBing”的质疑。关注小组认为:起诉书里的“境外平台发言”的内容,和“非暴力培训”的内容,“只是政府罗织罪名的引子,用来正当化‘煽动颠覆国家政权’这一政治化的罪名”。

“FreeXueBing”的一位伙伴告诉“WOMEN我们”,在对王建兵的审判上,证据是明显不足的,所以当局必须去编造一些证据。“被捕之后,我们统计过,当局审问了超过70个两个人的朋友,大多数的传唤超过24小时……其中有两三位伙伴被强行签署了假的笔录,警方在里面穿插了一些自己想加入的证据,例如对社会主义进行批判。”

饶是如此大规模地审问,但最终被列入起诉书的,只有一些被强行扣上的证据——官方把他关注的一些主页和群组解读为“加入”了这些群组。

王治学并不完全理解儿子到底是一个什么样的人。“他从小到大,虽然在农村长大,但农活是不会干,当时我们家条件不好,我的心态就是,宁愿自己吃苦,也要让他们多读书,我小儿子也是本科毕业的。”他说,建兵长大之后,去了外面工作,“一年也见不到几回,小儿子就留在了身边。”

王治学只知道,儿子毕业以后,在北京工作了几年,然后去了广州。刚到广州的头几年,王建兵和家里打电话还很频繁,后来联系就不那么多了。有时候回家,父子俩也都不怎么交流。王建兵自己也不是善于情感表达的人,被捕之后,王建兵在转到看守所的时候,给家里写了一封信,里面只简单写了自己经历的事情,被转去了新的地方,留下了新的通讯地址,希望家里人不要担心。

这次开庭,是王建兵被捕后,王治学第一次来广州。他见到了律师,还有几位王建兵的朋友。也是他第一次了解儿子在广州的生活和工作是什么样子。他甚至是在庭审现场,第一次知道儿子去英国留过学。

王治学一直说自己嘴笨,不会讲话,他只懂种地。“我到广州来,发现你们聊的话题和我们聊的都不是一个事,像我们这些老百姓坐在一块,谈论的是怎么种好地啊,一年卖多少钱。谈的是两个话题。”

但有些道理,用种地的朴素心灵就能理解。“ 在我们农村来说,随便坐几个人议论国家这些事啊,包括国家的领导人,只是没你们那么有文化,我们张口就来,随便骂了,随便说了,谁都可以说,不当回事,谁也没人管你……怎么说呢,我始终觉得我们的孩子是老实人,不是胡作非为的,他从小的时候就是老实人。没有说跟朋友搞什么欺骗呀、谎言呀,这些都不搞……最大的可能就是,‘自由言论’这些东西……以前也有这种事情发生,进去也不是把你这个帽子给你带得这么大,进去就是草草了事,半年也好,几个月也好,很快放出来。现在就是跟以前不一样了。国家政策也跟以前不一样了。 ”

写一些文章,发表一些观点,也没造成多大的社会危害,“这咋能构成犯罪了?”他不认同,但是,这一切,他用种地人的顺天由命接受了。他发现儿子的一些好朋友,“都是进去了又出来,只不过时间点上不一样。不要紧,这也算他的一个劫难,渡过去了就好了。”

对于上诉,王治学也不抱有期待,作为家人,他最关心的还是儿子可以早一点出狱,以及出狱之后的生活,“他已经四十了,没有结婚,还坐过牢”。但焦虑之外,他也会说:“到时候他想在外面待就在外面待,想回老家的话,大不了我多种两亩地,也够他吃的。”

幻灭的公益梦想

这种失落和失望,加上对主流公益圈的批判,驱使他离开了工作多年的公益行业,开始转向做职业病群体和尘肺病工人的心理支持和社群支持,也驱使着他开始发起聚会和社群连接。

小泽和王建兵相识于2014年,一起在恭明中心共事过,工作之外,每年也会在一些朋友聚会的时候见到。在小泽的记忆里,煎饼很少会聊起自己的经历。“(他)说话很慢,很温和,很少主动聊起自己的经历,给人的感觉是什么都无所谓,过什么样的生活,吃什么样的东西,住什么样地方都无所谓。那一年他去英国留学,也是默默去,默默就回来了。”

直到2019年,小泽才在某个聚会上,听王建兵讲起自己的经历。他感觉王建兵对自己早期的工作有一些反思,“他讲到在西部阳光的那份工作,他一个人被丢到农村去做乡村教育的项目,什么也不懂,也没什么支持,几乎全靠自己摸索过来”。小泽记得自己当时安慰他,能做在地的工作也很好。王建兵接受了那个安慰,回复道,因为从小在农村长大,那确实是他最熟悉的环境。

王建兵在2018年离开了恭明中心,加入了一家志愿服务机构,负责职业病群体和尘肺病工人的心理支持和社群支持。

前同事阿海说,如果煎饼出来后做MBTI测试,他会是一个绝对的J人,对待工作有自己完整的节奏,有条不紊地推进着所有的事情。“如果你有机会看到他记的项目台账,就会知道他是一个对工作多么认真的人。 ”

王建兵实在是过少让自己成为话题中心,也很少讲述自己的经历,以至于许多信息,是靠好友在持续的交往中推测出来的。同为劳工权益倡导者的祥子猜测,王建兵2018年离开主流公益行业,或许是他的职业生涯里很大的一个转变。

“他在公益行业工作了很多年,对这个行业是有一些批判的。他原先工作的恭明发展中心作为一个枢纽型组织,关注民间团体的赋权,致力促进民间团体的能力建设。他以前工作偏向这种社区服务和能力建设,并不是工作本身不好,而是2015年之后,他感受到政府对公益行业的打压,行业内部也会做一些自我审查,以至于后来公益在中国逐渐变成一种市场化的事业。他对公益事业缺乏政治性和公共性是非常不满的,他本身是一个非常嫉恶如仇的人,对就对,错就错,如果无法改变错的东西就躺平,绝对不配合。他不是那种实用主义者,从来不会为了做成某些事情去做一些妥协。”

从2013年来到广州,王建兵经历了广州公民社会发展的一段非常好的时间。但2015年发生了很多事情,“女权五姐妹”被捕,北京 NGO“益仁平”成员郭彬、杨占青遭警察逮捕,接着是针对律师的“709大抓捕”,以及针对劳工组织的大抓捕。其中许多被捕的人是王建兵的好友和工作伙伴。祥子觉得,这些事情也许让他在政治观念上更加激进,“不是意识上的激进化,而是在思考和行动上,他开始觉得很多事情没有希望。”

这种失落和失望,加上对主流公益圈的批判,驱使他离开了工作多年的公益行业,开始转向做职业病群体和尘肺病工人的心理支持和社群支持,也驱使着他开始发起聚会和社群连接。

那个在起诉书上被定性为“借讨论社会话题之机,煽动参加人员对中国政权的不满”的活动,实则是许多人眼里非常重要和温暖的聚会。“从2015年起,大家虽然还住在广州,但心里的恐惧感很强,煎饼有很多朋友入狱,公民社会的变迁也让他很失落,他希望重新建立一些社群。尽管这不能重建公民社会,但起码能让大家重新走在一起。这是他最重要的发起聚会的目标。”

广州市海珠区新港西路149号202房。这栋后来被列为犯罪地点的房子,是王建兵从英国留学回来之后租的。他租下这个房子的时候,还不是为了办活动,而是为尘肺病工人们准备的。房子是位于广东省职业病防治院附近的一处一居室,地段很好,每月房租2600元。对于广州的租房市场和王建兵的财务状况来讲,这其实不是一个很好的选择。但他考虑到住院的工人们可以很方便地来家里聊天,还是租下了这个房子。还因为尘肺病工人们大多呼吸不畅,无法爬楼,他选择的是价格更高的二楼。

遗憾的是,那处房子最终没有如愿成为一个“尘肺病工人的客厅”。2020年新冠疫情爆发,住院的工人们被禁止离开医院,他和工人们的交流大多在线上。

祥子记得,从2020年11月到被捕的2021年9月,活动每周四都举办,只在过年期间暂停过一次。王建兵发现大家都想继续学习,便招呼很多路过广州的学者来做分享,有时候话题太严肃的,就会聚在一起玩桌游、打游戏。

王建兵总是准备好水果和茶水,关心每一个人的椅子坐得舒不舒服,有时候会来三十多个人,客厅里坐不下,一部分人就站着。王建兵在其中扮演一个沉稳的角色,把话语权交给别人,必要的时候会提问,让活动往下进行。某种程度上,这也是多年的职业素养训练了他,“他扮演了一个很重要的角色,把大家凝聚在一起,无时无刻不在,却又没有什么存在感”。

王建兵非常喜欢这个社群,他起了一个名字叫“夜航船”,还设计了一个小logo,“名字很像在夜里摸黑航行的感觉,即使没有方向,大家也还是要抱在一起向前走”。

时代中失意的读书人

“他只是做了自己认为该做的、想做的和能做的。只为在夜深人静之际,若有机会与他书架上那些古人于江湖相遇时,把酒言欢,问心无愧。”

王建兵有非常严重的抑郁症。他的朋友们有时候开玩笑,说他的抑郁四年一轮回,从2014年、2018年到2021年,年年不落。

阿海听他讲过一些童年往事:“他说他们家很晚才通上电,一直住着窑洞,面朝黄土背朝天。他身上有着来自黄土高原最原始的、质朴的劳动人民气质,生活特别简单,对吃穿都没什么讲究,所以我从不和他讨论美食,因为他总觉得,有吃的就行。”

王建兵本科考入了西北师范大学,属于甘肃知名院校之一。祥子推测,作为家里的长子和名校毕业生,一毕业就去了公益行业,赚不到钱,也不想赚钱的事情,王建兵也许承受着一些世俗的压力。阿海说:“煎饼所有的职业选择,都源自他自己经历过苦日子,所以他希望身处困境的人都能更有尊严的活着。”

王建兵爱喝茶,爱中国古典文学,家里很多书,都是关于四书五经和元曲宋词,他认识很多生僻字。他常去一个酒吧“江湖边”,时常在那里和朋友们喝上几杯滚烫的黄酒。那是个很小的酒馆,老板自己有个乐队,会经常把古籍典故写进歌里。王建兵因为纠正了老板一个元曲通假字的读音,获得了不用预约也会有座位的“特权”。他看书也有自己的规则,新书买回来,一定要包上牛皮纸,从不在书上做笔记,而是在看书的时候打开电脑,在电脑上写写画画。这件事也被朋友们拿来取笑,“他总是说,你要是在我的书上画了字,书就送给你了,我再去搞别的书。”

他爱写诗,是那种抑郁不得志的格律诗(以至于朋友们都说看不懂他在写什么):

三十而立立未得,四十不惑惑益生;

清夢早隨春水遠,油膩漸共腹圍增;

蠻觸戰,蠅蝸名,滄浪濯足亦濯纓;

欲問前程君看取,蛤蜊將盡盤將空。

诗也许是他少有的发泄途径。他很少袒露自己的情绪,在聚会中总是表现得很开心。但作为一周要见一次以上的朋友,祥子知道煎饼在被捕的前一年里,睡眠都不是很好,工作效率很低,白天没什么精力,喜欢发呆,喜欢一个人去打桌球。

阿海提到,早些年和王建兵一起工作的时候,他们会在出差的路上打几个小时三国杀,也会在工作之余搓搓麻将,打打桌球。“这个时候的他,是鲜活的,眯着眼睛笑着,甚至大笑着。”

王建兵教会了许多朋友打三国杀,麻将也成为一种社群游戏被一直延续下来,在小木的记忆里,哪怕是他抑郁很严重的时候,也会很认真的打牌,要计分、打钱。聚会的时候,身边的朋友不会感受到他的压力。很多人听到他状态不好,第一反应是惊讶的。

有一次,周四的聚会结束后,几个朋友聊到很晚,第二天,大家约好去另外一个朋友家里玩,所有人都去,只有煎饼拒绝了。那一次小木意识到:“煎饼的社交能量其实很低,他更想躺平,但为了社群,他还是会打起精神来做一些事情。”

小木认识煎饼,是在2017年,有一次,王建兵去她当时所在的机构帮忙打扫卫生,他对这个人的印象并不深,“默默过来干活,活干完了就走了”。

两人关系变更熟,是小木在社群内公开过去遭到的一次性暴力事件之后。施暴方是王建兵认识很多年的人,但在这件事之后,王建兵立即站在她的这边支持她。她起初有一些警惕,觉得自己跟这个人也不是很熟悉。她后来才慢慢理解:“他不是要跟你多熟才会关心你,而是在他的立场上,他了解到事情的经过,他会觉得很痛心,他产生的共情让他站在女性的这一边。”

那件事发生不久,小木搬去了昆明疗愈,王建兵偶尔会发信息问候她。那时候小木正在学做茶,她的经济状况不好,王建兵用“买茶”这样的方式来表达对朋友的支持。王建兵转给她1000块钱,说买茶的钱从这里慢慢扣。但一直到他被捕,这笔钱还没有花完。

小木偶尔回广州,王建兵邀请过她很多次去参与聚会,用一种尊重和关心的态度。“他问我,‘你需不需要跟大家在一起?你跟大家在一起会不会好一点?’”在日常的交往中,王建兵也总是表现得很周到。有一次,他有事情请小木帮忙,那件事线上可以讲清楚,但他坚持登门拜访,请小木吃饭,聊了很久的天,最后才讲请帮忙的事情,而且把事情捋得清清楚楚。小木后来才知道,“煎饼的状况原来比我还差”。

祥子记忆里的最后一幕,是煎饼被捕的那天。那时候,他觉得煎饼也许很失落,自己作为最紧密的朋友,却已经出国,而他另一个好朋友雪琴也即将要去念书。祥子在那一天中午12点给王建兵传消息,问他“最近睡得怎么样”,一点多的时候,王建兵回了一句“还是老样子”,意思是睡得不好,只能睡几个小时。他看见了那条消息,但没有及时回复,于是那变成王建兵被捕前,他们之间的最后一条短讯。

“他到底是个怎样的人,至今也没能找到一个特别贴切合适的词语或句子”,阿海说,“但我不愿意说他是勇敢的、无畏的、伟大的,这些单一的词语简化了他。他用他的沉默消解着那些‘求而不得’,也用他的行动坚守着那些‘理应如此’。他只是做了自己认为该做的、想做的和能做的。只为在夜深人静之际,若有机会与他书架上那些古人于江湖相遇时,把酒言欢,问心无愧。”

今年3月,当小木去探望王建兵家人的时候,发现他的家里仍然在种苹果,王爸爸新种了一些樱桃,说着两三年后,朋友再来玩,就能吃上樱桃。在过去的一些年里,樱桃和苹果成熟的季节,王建兵收到老家寄来的水果后,会分给在广州的朋友们。

家人盼望过王建兵是否能在年底前出狱,能够回家过年。当宣判的结果尘埃落定,最终的刑期离律师的猜测和家人的期待没有差很远,不出意外的话,明年3月,王建兵将回到他的自由生活:喝酒、打球,看书,写诗,“抽他最爱的浅蓝色盒子的中南海”。

他用他的沉默消解着那些‘求而不得’,也用他的行动坚守着那些‘理应如此’。他只是做了自己认为该做的、想做的和能做的。

这段话太棒了!激励我的心