撰文 林亚明

编辑 于长夜

平台编辑 覃山

2024年3月,台湾作家、媒体人阿泼得知,有一个和出版相关的活动要谈台湾出版品牌“八旗文化”的总编辑富察,连记者都已经联系好了。但没多久,她又收到消息,活动取消了,理由据说是考虑到家属此前一直希望保持低调的意愿。

那是富察失联一周年之际。2023年3月,富察延贺回上海时失联。一个月后,中国国台办发言人朱凤莲在回应相关提问时表示:“据了解,李延贺因涉嫌从事危害国家安全的活动,正在接受国际安全机关的调查。”

李延贺是富察的原名,这位在东北出生长大,在上海求学和工作多年的出版人和台湾妻子结了婚,于2009迁居到台湾,随后受到台湾本土出版集团“读书共和国”的邀请,开始内部创业,成立了八旗文化。因以非主流史观谈中国历史的书籍而出名的八旗文化,是组成台湾出版界多元样貌的重要单元。

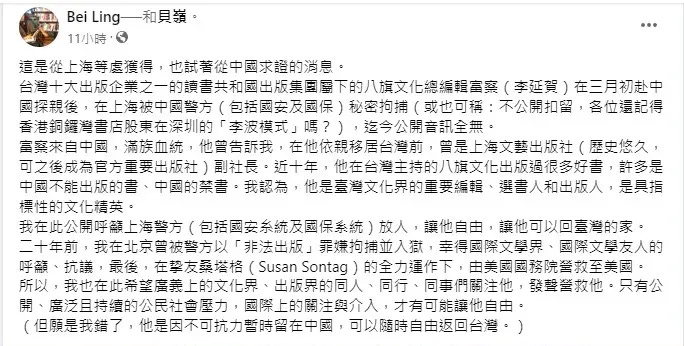

2023年,富察失联的消息起初在小圈子里流传了一个月,有人期待这是一场误会,直到居住台湾的大陆流亡作家贝岭发文,将这件事放到了公众面前。“我是很感谢他‘大嘴巴’的”,阿泼在台湾研究白色恐怖时期历史,访谈过同在中国被捕的李明哲,她坚持,“历史告诉我们,这样(沉默)是不对的”。

此后的一年多里,关于如何声援,一直有两派声音存在。有一些友人选择尊重家属的意愿,保持沉默;另一些人认为,固然要理解家属的态度,“因为无论如何,最终的结果没有人替家属去承担”,但与此同时,“富察被捕这件事里面,有关于公共利益的部分,要……反复拿出来说。”

如何谈论富察?如何声援富察?大家还能为富察做什么?这样的问题,一直在富察的同事和友人间存在。富察失联的这一年多里,台湾文化界和出版界曾经发起过联署、举办过声援富察的系列讲座,一些亲近富察的友人组成了“富察回台湾”声援小组,在社交平台上持续发声。但时间被拖得越长,在现实世界里能激起回响的机会越小。今年6月,当“Women我们”再度询问进展时,声援小组成员、富察的友人和前同事王家轩回复我们:“坦白来讲,没有任何进展”。

那个原先定好要谈富察的活动最终没有做。一周年的时候,“富察回台湾”在Facebook上发布了一个树洞,希望那些“害羞、不想公开讲话又想表达对富察的关怀的人,可以在这里讲点悄悄话……让富察重见天日的那天知道,朋友们没有忘记他,没有停止过对他的关心”,也呼吁大家自由表达,“让中国政府知道,这样粗暴地对待一位平凡善良的出版人,台湾社会是不可能接受的。”

本文记录了富察的故事。这些讲述来自富察的同事、友人,有些也来自富察的公开写作。富察在台湾十四年,一直在两岸来来往往,也许他忽视了自己已经离开的这片大陆上悄然发生的巨变,也忽视了伴随而来的危险。

无法忽视的缺席

富察被捕一年多后,影响开始体现在八旗面世的书籍数量上。根据八旗网站的公开书目,截止今年9月,八旗一共出版了8本书,去年,这个数字是24本。而在此之前连续三年,八旗每年面世的书籍都超过40本,赶上热闹月份,一个月就有八九本书面世。 八旗作者、日本产经新闻社前任台北支局长矢板明夫,对富察的印象是:“他永远在满世界挨个问,要不要出书?要不要出书?”富察的前同事、八旗前编辑王家轩说,一年出四十几本书,富察每本都会自己经手看。回看富察的Facebook,几乎每一周,他都在大力吆喝新书的发布会,他对如何提炼书的关键点非常敏感,做发行出身的他,也对卖书有很大兴趣。

从2020年开始,富察还在台湾“中央广播电台”开设了一档名为《这样看中国-富察时间》的广播节目,节目内容是富察最为擅长的,从历史、社会、古籍的角度来谈论中国古今。也因此,他的消失,很容易察觉。

去年12月,八旗主编邱建智在接受《联合报》“转角国际”采访时提到,“因富察在出版社内同时担负历史线编辑的角色,他的缺席(不仅是总编辑消失,还)等于少了一名工作能力强大的编辑,多本原定计划出版的历史书只得暂缓。”

时间倒回到十四年前,阿泼第一次见到富察是在2009年,某本书的发表会上,他对那个“东北腔、大嗓门”的人印象深刻,“他意见很多,一直站起来表达说‘不是这样啊’、‘事实上怎么样啊’”。

那是富察从上海搬到台湾的第一年,也是富察开始创立八旗文化的第一年,阿泼猜想,初来台湾的富察认识的作者不多,“富察很想知道台湾人怎么了解中国,很多新书发表会他都会去”。

阿泼的印象里,那一年,北京奥运会的余温还在,胡温时代的中国形象还是经济发展的强盛大国。最重要的是,台湾人还对中国有好奇心。阿泼当时在《中国时报》旗下的《旺报》工作,报道两岸艺文。在官方介绍里,这是台湾“第一份以两岸四地为主要报道对象,旨在增加海峡两岸了解的报纸”。

她对中国来的富察感兴趣,富察初来乍到,也在积极地发展台湾作者,问她“有没有计划出书”,于是两人熟悉起来。阿泼记得,富察那时还用自己的汉名李延贺。

“从浊水溪的角度来看大江大海”

2005年,富察第一次去台湾时,参观了位于忠孝东路的上海书店。那时的台湾,台大和师大附近,有许多销售简体书的著名书店,例如问津堂、秋水堂和若水堂。台湾的诚品书店、博客来和page one也设立了简体馆。富察把这称做“自2003年台湾政府开放简体书来台政策之后的简体书销售盛世”。

富察初到台湾定居的2009年,龙应台的《大江大海一九四九》出版。2011年,民国百年,富察买了蓝红两色的民国百年围巾自拍,向他的上海朋友们兼“民国粉”炫耀,也买了几本《大江大海》送给朋友。但当他和台湾朋友谈起这本书时,那位朋友说:“富察,你要知道,大江大海其实是他们的事情,我们台湾只有浊水溪。”1

富察此前所有的经验都是面向中国思考和设定的,“如果以台湾为核心来思考近代史、东亚史、世界史,结果会怎么样?“十年过去之后,他仍然会在接受采访时提起初到台湾时面临的文化冲击。2020年他接受专栏作家丘美珍的专访,提及自己会在后来的编辑事业上更在乎“在地性”,“我编辑每一本书时,都隐含一个提问,‘我应该如何重新理解大江大海,如果从浊水溪的角度来看大江大海,又是如何?’”2 富察说,他学到的最重要的东西是“出版是在地的”,“要去了解台湾的议题是什么”。

在阿泼的记忆里,富察刚来台湾时,特别热衷于感受台湾本土文化的风俗,会自己开车去很多地方走。阿泼强调,他不是知识分子式地从书本里得到什么,而是会直接去感受。他追妈祖、体验盐水蜂炮、计划去屏东看烧王船3,被台湾的《天下》杂志报道,他在采访中讲到,追妈祖的时候,从中午走到晚上八点,累得不得了,但“黄昏那一刻,神轿的灯亮了,进香的宗教歌曲也分外奇妙。虽然我听不懂台语,但有种陌生之美,感受非常强烈,让我震撼住了”。

这种震撼也让他想到过往的遗憾,“北方的民间生活完全被政治、被革命、被经济大潮所改写,人变得愈来愈单一……中国庙宇的神,主要来自官方钦定,民间社会的力量很小,特别是长江以北,许多大庙为了经济或观光理由而存在。所谓‘经济搭台,文化唱戏’,让我很反感,这种官式文化与民间活力脱节。反观台湾,民间力量大得不得了,政府的力量相对小得多。”4

有一年,八旗的作者许知远来台湾,富察开车带着许知远和阿泼去拜访台湾乡土作家黄春明,车往台湾东北的宜兰开,富察一路介绍台湾的风土人情,阿泼感觉到富察下了很多功夫,她想,“如果有个中国朋友来,我都讲不出来这么多东西”。

“我觉得他想在台湾尝试一些开创性的路线,尽管他不知道台湾的出版市场和出版路线会怎么样,他有把台湾当成一个新的可以发展他的出版理想的地方”,阿泼说。

2010年,富察接受出版集团“读书共和国“的邀请,在集团办一家出版社。负责人很有诚意,集团负责出资,富察在回忆文章中写到,“他甚至连名字也替我想好了,因为我是满人,那就叫八旗文化”。

2012年到2013年期间,中国仍然是八旗出版的主要书写对象。初到台湾的富察发现,“台湾对中国的论述很两极,不是亲中就是亲台”5 ,他想呈现一个“比较立体的、复杂的中国”,于是选择了《纽约客》驻华记者何伟。

这也是富察带领八旗做的“第一件开创性的事情”——将非虚构文学的概念译介进台湾。何伟彼时在中国已经是有名气的非虚构作家,三部曲相继出版,《寻路中国》出版的2011年,几乎横扫了中国国内许多书媒的年度好书奖。但在台湾,非虚构的概念还未流行,只有开放报禁之后开始兴盛的“报道文学”。

在许多人的记忆里,都有富察对何伟狂热的片段。阿泼记得,富察一直给自己“丢”何伟的书,希望她学习;春山出版总编辑庄瑞琳在一篇回忆富察的文章《大卫们的故事》里写道:“他经常提起他对非虚构写作的心得,他如何做笔记破解写《寻路中国》与《奇石》的何伟,以及写《列宁的坟墓》与《桥:欧巴马的生命与崛起》的大卫.雷姆尼克(David Remnick)的书写后台。他有次很兴奋地说,他找出他们两个的模式,但觉得何伟还是技高一筹,雷姆尼克仍有弱点。”

非虚构之后,八旗的出版方向渐渐转变到历史上。那是富察擅长和喜欢的领域,他的前同事王家轩说,富察最感兴趣的是从边疆民族的角度来聊中国历史。

这也和他的家族历史、身份认同等问题息息相关。许多朋友回忆,十几年前刚开始认识他的时候,富察还没有表现出特别明显的满人身份认同感,但最近几年,他开始以身为满人自豪,还在台湾学习了满文。

“这当中其实有一个有趣的故事,八旗出版了很多跟中国史和世界史有关的书,但并不是遵循传统中华史观,而是倾向用“新清史”、“内亚史”来分类。以新清史为例,不采用汉人的文献,而是采用满人的文献。王家轩解释,“如果八旗的出版物有挑战中华叙事,也就是到这个程度”。

八旗在历史书的出版高光时刻,可谓是2019年出版了21册的丛书《讲谈社·兴亡的世界史》。王家轩在个人Facebook上提到,台湾人上一次出版超过20本以上的大部头世界史套书是1975年威尔杜兰的38册《世界文明史》,以及1976年燕京出版的冯作民的21册《西洋全史》,都超过了四十年。

《兴亡的世界史》提供了从亚洲和海洋看世界史的视角。富察在丘美珍的专访中提到,在编辑这套书的每一本书时都会问自己:“这段历史跟台湾的关系是什么?”“台湾人如何看待这段历史?”这套书也得到了很好的市场反应,富察说:“原以为会收到很多来自图书馆的订单,但后来发现,一般读者收藏这套书的比例远超期待。”

“一个会把作者当品牌思考的编辑”

一直做记者的阿泼在2009年时已经积累了一些想写的东西,她不想找一个“台湾本位”的出版社,于是愿意和富察合作,“我没有那么‘台湾’,富察也没有那么‘中国’,我希望(出版社)可以理解庞大的主流族群旁边的事物”。

真正合作的时候,她发现自己和富察的合作并没有那么顺利,从书名到内容,他们在非常多的步骤上发生争吵。她在八旗出版的《忧郁的边界》,写作内容是以人类学的视角从东亚各国回望台湾,阿泼记得,富察最初给这本书副标题拟的名字是《沿着帝国的边疆而行》,她认为那仍然在强调大国视角。

后来,合作其他书,两人再次因为副标题是否要冠上“人类学家”的名头问题而争吵。富察在社交媒体上推荐这本书的时候,没有回避争执,首先就讲到作者不同意书的副标题,自己是个“武断的编辑”,随后在为自己的“武断”做辩解的过程中,顺势推销了这本书。

阿泼对富察的感受非常复杂,她从来没有遇到过像富察这样的编辑,“介入得非常深,会把作者当成一个品牌思考,会考虑到我的写作生涯,她期待读者提到台湾非虚构就会想起这个作者,于是给我丢很多书读”。她们联系频繁,讨论书,讨论写作,记者出身的阿泼习惯把“我”藏在文章后面,但富察反复跟她强调,要把“我”拿出来。

富察对作为作者的她有许多期待,富察会主动提,要先付一部分版税给她,或者签好约,直接给她一笔钱让她去做田野调查,只是因为,阿泼当时为了赚田野经费,去申请了一份其他的工作,“他会说,你不要浪费你的生命在赚钱上”。

富察和八旗并非多么阔气,有一年,八旗要销毁回收库存书的时候,富察去拍下了这个过程给公众看,展示他们的经营压力。“出版是很困难的事业,他其实没有办法用很丰厚的收入支持写作者,可是他又很担心你没有好好在写东西”,阿泼说。

从2010年开始,独立导演、作家张赞波去湖南溆怀高速公路卧底拍摄了三年,他和路桥公司职工、修路民工、包工头、基层官员等人深入接触,记录下一条高速公路修建的背后,普通人的命运如何被影响。2013年,他把拍摄手记写成了书稿。在香港某个电影活动上,他见到一位在出版社工作的台湾编辑,他把书稿给了对方,对方又将书稿带回了台湾,之后,他认识了这位出版社的主编,富察。

八旗决定出版他的书,他和富察由此开始了邮件往来。几十封邮件,主要是改稿,富察提意见,叫他增添细节,强化场景,帮他梳理结构,事无巨细地跟他说出版作业的时间线,关于什时候定稿,什么时候再找一个台湾编辑从台湾读者的角度来读一遍。

期间,他们也聊到很多旅游和工作的往事。他在给张赞波的邮件里写:“那时我读了太久的书,毕业后想换口味体验下,就去做了图书发行,试着和客户喝酒,一杯酒一万码洋……我在图书批发的行业做了两年,就转行做杂志,开始也是管销售”。富察还讲到,自己当时负责“云贵川两湖”五个省份,自称“西南王”。

富察从华东师范大学文艺学博士毕业之后,去了上海文艺出版社,去台湾前,职位是该出版社管经营的副社长。他在华东师范大学的一位校友说,华东师大人文社科研究生进入上海出版行业的人很多,但都是做编辑,像富察这样主动选择去做发行与销售的,是“独一份”。

2014年,张赞波的《大路:高速中国里的低速人生》(以下简称《大路》)由八旗出版,一举拿下了2014年《中国时报》开卷年度好书奖和2015年台北国际书展大奖。

张赞波去台湾领奖,第一次见到了富察,对富察的第一印象是“很热情、很真诚,身上有一种赤子之心”,富察带着张赞波去参加活动,见台湾文化和出版界的人士,带他去台湾基隆海边吃海鲜。

2015年,《大路》的简体版《大路:高速中国里的工地纪事》由广西师范大学出版社出版。张赞波说,许多人以为,是因为《大路》在台湾拿了奖,才出的简体版。但事实上,在遇到八旗之前,张赞波就将书稿给了广西师大出版社,由于漫长的审查,简体版的面世整整晚了一年。

2020年,疫情来临,张赞波无处可去,“被迫”开始写作,他的写作主题是内蒙草原上的旅游经济和网红,和第一本书一样,他在内蒙生活拍摄了很久。2023年3月13日,张赞波和富察通了一个多小时的电话,他们聊起新书的出版计划。富察此前看了他的书稿,给他发来长信,赞他:“你的写作比第一本更震撼我,故事和分析的力度都更加精彩和有吸引力”。

那时的张赞波,在大陆已经是“禁书作家”,他离开北京,离群索居,将近四年没有机会参加任何公共活动,富察的称赞(或许也有对新书即将出版的期待)让他觉得“自己在草原上潜伏拍摄一年多、闭门写作两年多是值得的,一直以来的坚持和孤独也是正确的”。

4月,张赞波给富察发去了修改好的新书稿和简介,富察好几天也没有回,他当时预感到不祥,“富察这个人做事非常认真的,对朋友也非常真诚,不存在你给他写个邮件,他过一周还不回你”。

正当他犹豫是否要发邮件询问富察的同事,他看见富察失联的消息。

编辑部的开放性:“发挥了自由民主社会的姿态”

2016年,张赞波再去台湾的时候,在一辆车上,富察突然跟他说,自己现在立场偏右。他记得,自己当时有一些吃惊,没有想好怎么回应,“我就是标准的左翼嘛,他突然这么坦诚地跟你聊立场”。

之后的几年里,富察在台湾出了一套日本右翼的书,也多次公开讲自己是“川粉”。张赞波说,自己是一个很在乎志同道合的人,“很多右翼和川粉,我都不想打交道,甚至一辈子都不想再见那些人,可是富察是个例外,无论他的立场跟我差距再大,无论他如何支持川普,我都觉得这个人不讨厌,因为他太真诚,不装,包容,这也是他最大的特点。”

张赞波认为,这种性格是帮助他做出版事业的,“出版社只是一个平台,各个观点和立场的书都可以出”。

王家轩是八旗创立之后的第二个员工,但他先前只在八旗待了一年半就离开了,2016年之后,他再度回到八旗和富察一起工作。王家轩提到,他和富察在工作上有许多理念不合,但这也是让他觉得很有趣的一点,“富察根本不在乎你跟他理念和不和,他既不会因为你而改变,但也不会因为你挑战他而不高兴,他反而很喜欢有不同看法的人。”

“他比大部分人都发挥了自由民主社会的姿态”,这种充分自由的气质也延续到了工作上,在八旗内部,富察会让每个编辑做自己感兴趣的事情,甚至如果编辑间的计划有冲突也不协调,“他认为协调就是干预”。

到今年,读书共和国集团内部有超过五十个出版品牌,这些品牌体量不一,在出版方向上各有侧重点。王家轩说,在台湾比较老牌的出版社里,工作模式通常是总编辑或者社长选书,编辑只需要遵照指示把书做成就行。在读书共和国,三五年资历的编辑通常有较大的自由,去决定要做什么样的书。而在八旗内部,富察将这种自由贯彻得更彻底,八旗的编辑彼此财务独立,对书的内容和细节也有最大的话语权,富察自己也曾提到,他只有在财务状况有警讯时才会介入。

“他甚至希望每个编辑都有一个自己的品牌……他很在乎这种多元缤纷、各种意见并存的画面。他对出版产业的希望是有越多不同的声音、越多不同的主张才最好。”

这种对出版产业的多元期待,有时候并不会带来好的市场反馈。2013年,富察引进了阎学通的《下一个十年,全球变局大预测》,闫学通在西方学者眼中是“中国鹰派顾问”、“自由国际主义敌手”。富察提到自己引进这本书的本意:“希望台湾的知识界和一般读者要知道中国智库的新论述。6

另一个“不讨喜”的行为是,八旗出版了一套跟日本右翼有关的书,阿泼说:“他会考虑现在的市场需要右派的东西,那我就丢这个东西去试试。他的出版理想更像是一个多元市场的存在,他观察到市场比较缺少某一派出版作品的时候,他就会觉得,这是他应该去开拓的东西”。

许多人在谈起富察时,都会谈起那些讨论、分歧、争辩、甚至吵架的过程。王家轩“受不了”富察支持川普,也公开发文对他在编辑部的行事风格表达意见;春山出版总编辑庄瑞琳在富察回忆文《大卫们的故事》里写道,她和富察总是互相批评,她认为富察把《痛快皇帝》改名为《朕知道了》是一种媚俗,富察则认为她当时所在出版社的一本书——《湖南人与现代中国》,书名让“精彩的历史研究变得毫无光彩”。

但王家轩还是和富察一起工作很久,在富察被捕之后,他也是最积极展开声援和联署工作的人之一;在那段互相批评后,庄瑞琳接着写,“作为中国人的富察,却也是十几年来最会观察我的本土出版品的同业(同事)”。

出版不是个人的事业。在过去的许多年里,台湾的人社书出版编辑们常聚在一起讨论行业发展。在与富察有关的回忆片段里,有人提到“489课程”,当年,读书共和国旗下的几个编辑部,常聚在公司的4、8、9楼,精进编辑业务学习。

当回家变成冒险

自从2009年依亲来台湾定居,富察一直正常往返两岸,从未受到过任何有关方面的骚扰。

据了解,2023年回大陆,富察一方面是为了探亲,另一方面是为了处理户籍的问题。2009年,富察依亲来台湾定居,2013年取得了台湾居留卡,但一直保留了中国户籍,此次回大陆,是要去户籍地消除户籍,才能回台湾走完入籍的流程。

做出版这些年,富察一直都知道自己是要回大陆的,也有朋友提示过他风险问题,但他总是认为,那些书籍学术意义更大,更何况,那些书既没有卖到大陆去,自己也不是作者。

事实上富察很少谈时政,他有一次被邀请上矢板明夫的节目,在节目里,富察只谈宋朝和清朝的政治,绝口不提现代政治。王家轩也有类似的印象:“(他)大部分公开言论都是批评中国文化或历史,不会涉及到现代治理,也完全不会谈论两岸关系”。

阿泼最后一次去中国是2015年。那一年,她还在给中国的南方系报社写稿,一篇和台湾政治有关“但没有那么直接”的稿子,后来稿子没发成,编辑跟她说“上头”不给发了。那一年去中国,她发现她认识的媒体人几乎都辞职了,有些去做了新媒体或者出走商业领域,有人去开民宿。她说不出来具体发生了什么事情,但“那股风向”让她决定之后不要再进入中国。

八旗的作者、国际政治评论员汪浩告诉“women我们”:“从2019年到2023年之间发生了什么,中国的尺度发生什么变化,完全没有人知道”。

风险到底是来自变化,还是没有变化的部分?何伟的《River Town》第一次在台湾出版是2012年,由于三峡大坝工程的修建,何伟当年笔下的涪陵小城有三分之二已经消失,富察在当时感受到的是变化,于是八旗出版的时候,这本书的中文译名叫《消失中的江城》。

2020年,八旗再版这本书的时候,富察的心态发生了变化。那是疫时,台湾在2021年进入三级防疫状态,中央书局原本筹办的系列活动改为“防疫线上说书”,富察在活动里谈《江城》,“当我们又重新读这本书的时候,感受到最强烈的反而是中国的‘不变’。在何伟书中纪录的1996到1998年的中国,那个坚固的核心到今天还存在,似乎支配着中国的一切。”7

寒蝉效应

富察的被捕,在台湾知识人社区的寒蝉效应是明显的。一位研究海洋学的学者提起参与了联署,很快就收到友人提醒,“你以后不要去中国了,连在香港转机也不要去。”

王家轩说:“这件事对台湾社会来说,最大的影响是,富察在台湾做的所有事情都符合台湾法律,这些书在台湾都是合法出版的,可是(做)这些事情却要在中国坐监狱,这样(遭遇)的人太多了,大家都不知道中国的红线是什么,这对很多想与中国交流或互相认识的台湾人会产生很严重的冲击……”

王家轩多次在公开场合呼吁,中国政府不要关闭和平交流的渠道、伤害台湾社会。王家轩的父亲是在山东出生的,作为外省小孩,王记得,自己2004年去北京大学交换学习,对北方的印象是“吃饺子有很多口味”,上学的时候,他也常常去秀水街购物。

作为一个曾经的图书编辑,王家轩感觉到:“大部分台湾人都希望跟中国人维持和平友好的关系,至少是可以一起做生意的。我们读的书很多都是谈中国历史的,哪怕是这几年,台湾出版的书籍里面,仍然有很大一部分跟中国历史有关,即使过了这么多年,台湾本土意识有提升,讲台湾历史的书不见得比讲中国历史的书卖得好。”

然而,出版仅仅是“生意”吗?庄瑞琳在《大卫们的故事》中提出过这个问题。她还说:“人社书的工作者或许是最不甘被消音的,因为我们做的书,就是一种发声。”

富察延贺.文化病毒、简体书和台湾出版.2021-02-05.https://www.twreporter.org/a/saturday-features-publisher-observation-simplified-chinese-books

邱美珍.八旗文化总编辑富察专访:用全新的眼睛看历史,为读者打开历史时空新视角.109年第4期(总号第12期) 民国109年12月(2020.12) 页126-135 国家图书馆.https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf

民俗解释:

盐水炮蜂:位于台南市盐水区,由盐水武庙主办,所谓烽炮是指许多冲天炮组成的大型发炮台(状如多管火箭炮组合),点燃时万炮齐发,会发出鸣声,称“蜂炮”。

烧王船:王爷千岁信仰是闽南地区和台湾地区流行的民间信仰,烧王船是其中一个环节,王船是迎王祭典中最后千岁爷押煞离境的交通工具,主事者会将五位千岁爷神位迎至「王船」之上,堆叠天库、寿金和其他众多物品焚化,送神归天。

黄哲斌.“富察”李延贺 爱上神明的“共产党” — 东北汉子在台湾.天下杂志475期.2011-06-28.https://www.cw.com.tw/article/5019346

邱美珍.八旗文化总编辑富察专访:用全新的眼睛看历史,为读者打开历史时空新视角.109年第4期(总号第12期) 民国109年12月(2020.12) 页126-135 国家图书馆.https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf

邱美珍.八旗文化总编辑富察专访:用全新的眼睛看历史,为读者打开历史时空新视角.109年第4期(总号第12期) 民国109年12月(2020.12) 页126-135 国家图书馆.https://lib.tsinghua.edu.cn/wj/GBT7714-2015.pdf

中央书局・防疫线上读书计划 富察延贺读江城https://500times.udn.com/wtimes/story/121532/5596365#goog_rewarded

和台湾政权沾边,一个矫情的文艺比,是间谍的最佳人选,不抓他抓谁,抓得好抓得妙